さくぶん道場 第200回 大谷雅憲

「カラマーゾフの兄弟」翻訳読み比べ

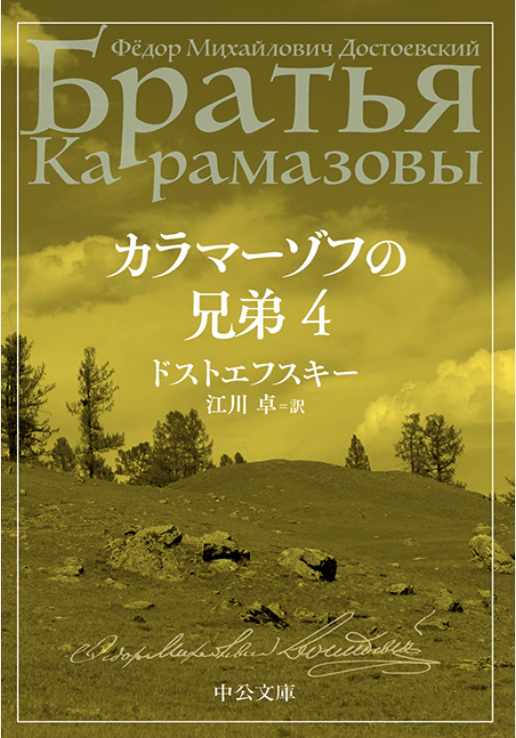

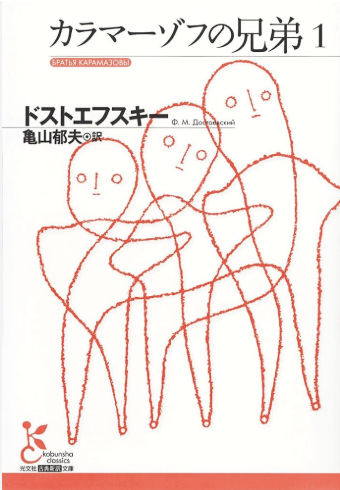

ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』の新訳が20年ほど前に話題になった。そのときの亀山郁夫訳は賛否両論にわかれ、古いファンは「わかりやすい」ということへの拒否反応があったようだ。難解なカラマーゾフを読んだというプライドと聖域が犯されたような不快感があるのか。とくに米川正夫訳ファンにはその傾向が見られた。しかし、亀山訳が1年で30万部売れたことの意味は大きい。

カラマーゾフを読破できなかった人や若い人がミステリーを読むようにカラマーゾフを手に取ったというのが僕にはうれしかったりする。気にしなくていい。ドストエフスキーは当時、「文豪」ではなく流行作家だったのだから。

亀山訳を読んで、感じたことがある。字が大きくて行間が開いているので読みやすいということもあるが、改行が多くなっていることも読みやすさを助けている。また、一日のできごとを一冊ずつ区切っていることで、複雑な人間関係や時間が錯綜する話にメリハリがついた。僕の印象としては、登場人物一人一人のキャラクターがはっきりしたことと、リズムと流動感に溢れた文体になっていることが特徴だと思う。その結果、これまでの訳だとどうしても第5編プロとコントラの「反逆」「大審問官」の部分が全体の中で浮き上がってしまう印象があったのだけど、劇中劇としてうまく納まった感じだ。第6編ロシアの修道僧は毎回投げ出したくなる部分だけど、今回は、一つのエピソードとして読むことができた。つまり、アリョーシャのキャラクターが立ったことで、イワンとゾシマ長老という両極の思想が浮かび上がった。そしてその両極の思想がアリョーシャという主人公にいつか収斂される構造が理解できたということだ。

これまで、カラマーゾフといえば、大審問ばかりがクローズアップされ、イワンの魅力を論じる人が多かった。もちろん僕だって学生のときに読んで最初に圧倒されたのは「大審問官」でありイワンだった。しかし、ドストエフスキーが作家生命を賭けて描こうとしたのはアリョーシャだ。アリョーシャという人物が立ったという点だけでも、亀山訳は成功だと思う。第5編 プロとコントラで、「反逆」「大審問官」に入る前のイワンのセリフで亀山訳と原訳を読み較べてみよう。

■春先に萌え出る粘っこい若葉

「おれたちの地球にはな、まだまだ恐ろしいくらいたくさん求心力が残っているのさ、アリョーシャ。おれは生きていたい、だからおれは、たとえ論理に逆らってでも生きるよ。世の中の秩序なんて信じちゃいないが、春に芽をだすあのねばねばした若葉がおれにはだいじなのさ。青空がだいじなのさ、いいか、時としてなぜかわからず好きになってしまう、そういう相手がだいじなのさ。」(亀山訳)

「このわれわれの惑星の上には、求心力がまだ恐ろしくたくさんあるんだものな。アリョーシャ。生きていたいよ、だから俺は論理に反してでも生きているのさ。たとえこの世の秩序を信じないにせよ、俺にとっちゃ、《春先に萌え出る粘っこい若葉》が貴重なんだ。青い空が貴重なんだよ。そうなんだ、ときにはどこがいいのかわからずに好きになってしまう、そんな相手が大切なんだよ。」(原訳)

亀山訳の読みやすさと流動感は、部分の引用になると冗長になる。一方、造型的な原訳は引用すると引き締まる。《春先に萌え出る粘っこい若葉》(原訳)は僕にとっては生命力を象徴する忘れられないフレーズとして記憶されている。「春に芽をだすあのねばねばした若葉」(亀山訳)だと鮮明な印象として残らなかったかもしれない。全体をとるか部分をとるか。でも、ノートを取りながら読書する人って少ないだろうから、これからカラマーゾフにチャレンジする人は亀山訳のほうがいいような気がする。各巻末の読書ガイドが素晴らしいし、第5巻の「ドストエフスキーの生涯」「解題」はそれだけでも購入する価値があると思うから。もし、これでカラマーゾフの世界にどっぷり入り込んでしまったら、『「カラマーゾフの兄弟」続編を空想する』(亀山郁夫 光文社新書)も併せて読むことをお勧めする。