KLクナンガン* 母のぼやき by KAYAの母 第12回

*KL memories (クアラルンプール追想)の意

地球の暮らし方B面「I amsterdam」

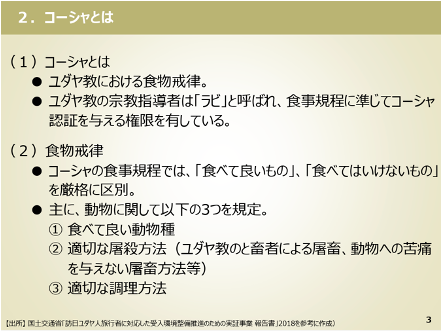

マレーシアではスーパーマーケットでもイスラム教のハラル食品が基本であり、ハラルレストラン、モスクがたくさんありますけど、アムステルダムの私が住む家の近所にはユダヤ教のコーシャ食品店、ユダヤ教会堂のシナゴーグもたくさんあります。

恥ずかしながら私はコーシャという食品があることを知りませんでした。欧米などではビーガンの人もコーシャ食品を選ぶこともあるようですし、今は日本でも一般的なのでしょうか。

ユダヤの少女アンネフランクの隠れていた家がアムステルダムでは有名ですが、第二次世界大戦時ドイツ占領下のオランダ(1940-1945)でのナチス抵抗運動について語られているレジスタンス博物館に行ってきました。そこで多くのユダヤ人の命がオランダ人活動組織によって救われたことを学び、オランダ人って強いなぁと感動しました。

私はマレーシアでもオランダでもかなり多くの博物館美術館に行っている(理解度は別にして)と思いますが、そのどちらの国でも日本が出てくるんですよねぇ、かなりの頻度で。出島でのオランダとの接触があったとはいえ黒船来航まで200年以上も鎖国していた極東の小さな島国が世界の歴史や美術史にバシバシ登場してくるって何なんですかね? 芸術品ならまだしも、誇りに思って良いのかどうか悩む場面も正直ありますよ。

レジスタンス博物館でも歴史的説明のために日本という単語が何度も登場していましたが、オランダの植民地であったインドネシアを日本に奪われた時(1942)「我々は全てを失った」というあるオランダ人の日記の一文。私はこれを有色人種アジア人としてどう受け止めたら良いのか。。。

マレーシア・イポーのHan Chin Pet Soo博物館(錫産業の歴史と客家の歴史文化の博物館です)では「The Jews of Asia」(アジアのユダヤ)という言葉が衝撃的でした。これはマレーシアに多い客家(漢民族の一民族)のニックネームだそうです。固有の国土を持たないけれども独自の文化を守りながら生きていく、そんなユダヤ人や客家と共に長年暮らしているオランダやマレーシアはやっぱり本土の日本人とは違う”寛容”の意識があるんだろうなぁ。日本人もとっても寛容だと思いますけど質が違う気がします。

少し話がズレますけど移住という日本語の単語の意味の変化を最近ひしひしと感じます。一昔前までは移住=永住してもう本国には帰らないというような覚悟、つまり移民immigrant に近い意味だったのが、昨今は数年の短期滞在も移住と言うようになりました。オランダの区役所的なところにあるフリーペーパー「I am expat」が目に入り思ったのですが、子孫代々まで暮らす移民immigrantなのか、10年20年単位の短期滞在者expatなのか、この違いは受け入れる側にとっては長期的な大きな視点が必要な大問題ですよ、うん。でも移住する側から考えれば、移住は引越しという手段、駐在や出稼ぎや留学は目的(割と個人的なものも多い)だし、日本人にとってはディアスポラ(あんまり理解はしてないけど)なんてないわけだし。読んで字の如く移り住むのが移住だと考える方が本来の意味なのかもしれない。。。

でもやっぱり、移民+駐在員や出稼ぎ+留学生の区別が曖昧な”移住”ってポジティブな言葉が浸透してるのは日本人が世界を自由に行き来できるようになった良い時代ってことなのかもしれません。

ちなみに「I am expat」は正しい文法だと「I am an expat」ですが、アムステルダム市で何かとよく使われる「I amsterdam」用法に倣ったものと思われます。

佐々木註

※I amsterdam:I am~(私は〜です)とAmsterdam(アムステルダム)のamが掛けことばになっている。さしずめ、「私ってアムステルダム」といったところでしょうか。

※コーシャについては、国土交通省(!)が作った資料をもとに農林水産省がまとめたものがこちら

筆者紹介

B面担当・KAYAの母:2020年より5年間暮らしたマレーシアを離れて現在オランダ・アムステルダムに滞在中。ヨーロッパの片隅から、ときに鋭く、ときにゆる〜く話題に切り込みつつ、相変わらず、ぼやいていきます。

A面担当・KAYA(マレーシア名物ココナツミルクのジャムと同名):2005年12月生まれ。KLのインターナショナルスクール卒業後、日本の大学に籍を置き、この秋から2年生の新学期がスタート。東京での学生生活をはじめ、国内外のいろんな街をぶらついては立ち止まり、あれこれと呟きます。が、ここしばらく休載が続いています。早く戻ってきてほしいなあ。