さくぶん道場 第194回 大谷雅憲

漱石と子規の友情

巻頭のコラムで、「日本人の教養について考えるときに、夏目漱石は外せない」といった趣旨のことを書いたので、これからしばらく、夏目漱石に関して書こうと思う。

もう30年以上も前になるが、日本で作文教育に関わっていたとき、俳人の水原亜矢子さんにお願いして生徒たちと一緒に句会のまねごとをしていただいたことがあった。水原さんにお題をいただき、時間内に3つの俳句を作る。そして、名前を伏せて出来上がった俳句を回し、気に入った俳句を3つ選ぶ。人気投票みたいだ。選ばれた俳句に対して水原さんがコメントを出し、彼女が選んだ作品との違いを説明していただいた。

説明を聞いていて驚いたのは、選んだ俳句を見て「うん、ここがいいね」なんて言いながら、選ばれた部分を見ると1つの単語だけだったりする。え、それだけ?

僕が所属していた作文教室では、「生徒の作品に手を入れるな」ということを口すっぱく指導された。生徒の書いた作文に赤ペンで線を引いて消したり、書き換えたりしてはいけない。ワンフレーズ、1つの視点でもいいから光るところがあったら、そこを膨らませるアドバイスをしろというものだった。僕はその指導法は今でも正しいと信じている。だが、水原先生の場合は逆で、バンバン削っていく。

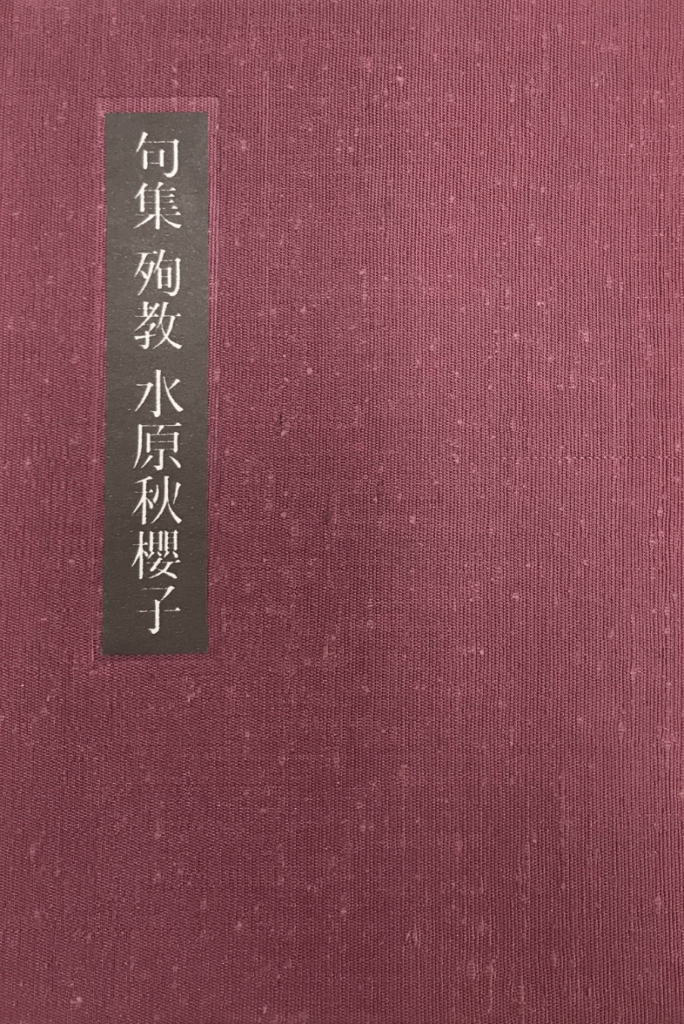

作文と俳句の違いということもあるのだろう。小学生の頃から叔父の水原秋桜子に英才教育され、自らも俳人として立つまでのすさまじい苦労の蓄積もあっただろう。そういうことを含めた上で、芸術の指導は小気味よいほどバッサリとやるもんだと感心した。

彼女が小学生時代に水原秋桜子に指導を受けたノートを見せていただいたことがある。もうそれは、真っ赤に線が引きこまれ、原型を失っている。「これはいいね」などというコメントを書きながら、赤で書き直された作品は、もう全く水原秋桜子のものになってしまっているほどだ。

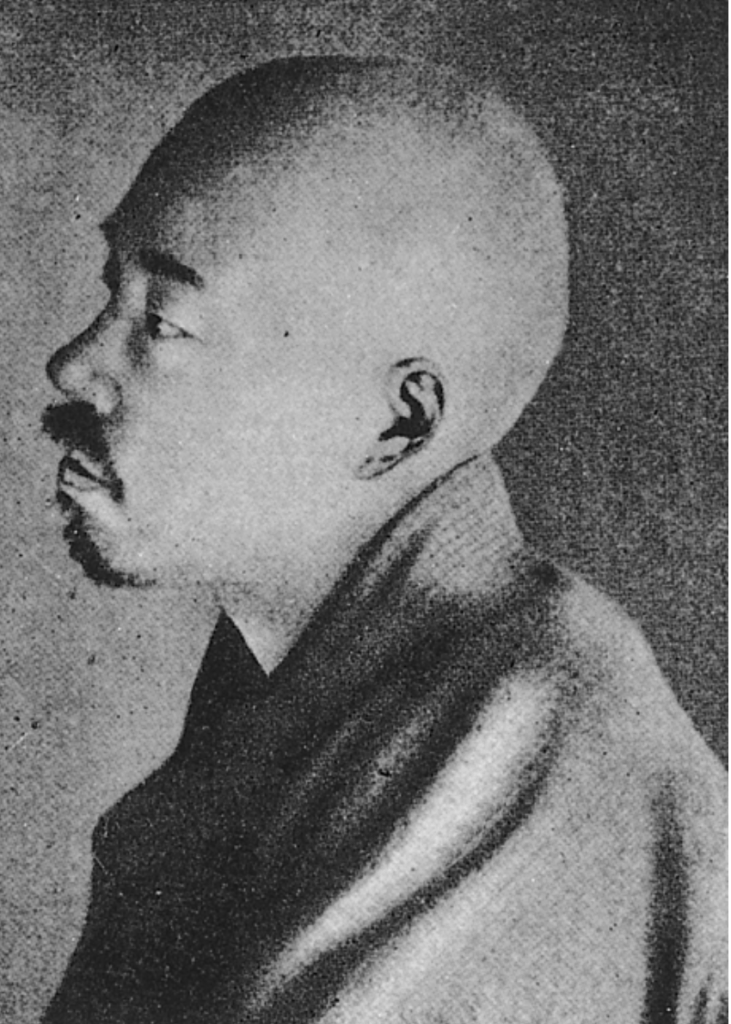

夏目漱石と正岡子規の往復書簡の中で、僕が爆笑しつつ涙を流したのは、漱石の俳句を子規が指導する所だ。ちなみに赤字が子規のコメント。

明治28年の書簡より抜粋

渋柿の下に稲こく夫婦かな 下にとハ恐らく実景ならじ

鎌倉堂野分の中に傾けり マズイ

山四方菊ちらほらの小村哉 マズイ形容

谷川の左右に細き刈田哉 狭きの意か それにしても陳腐

芋洗ふ女の白き山家かな 女の白きトハ雪女ノ事ニヤ

孀(やもめ)の家独り宿かる夜寒かな 人聞きのワルイ句也

秋雨に明日思はるゝ旅寐かな 初心、平凡、イヤミ

世は秋となりしにやこの簑と笠 趣向も言葉もマヅイ

瀑(たき)五段一段毎の紅葉かな 陳也、拙也

秋の山いでや動けと爆の音 まだまだ

絶頂や余り尖りて秋の滝 巧ならんとして拙也

長き夜を我のみ滝の噂さ哉 非俳句

もうコテンパンである。「こうした方がいい」とか「ここはこういう理由でダメだ」などという説明は一切なし。それだけに却ってすかすがしい印象を受ける。濁りがない。お互い認め合っていなければ、これだけの清潔な関係は結べない。それにしても最後の「非俳句」はすごい。

漱石は晩年、自分の所に集まってくる弟子のことを好まなかった。おそらく子規との間にあった真剣勝負のような友情を終生求めていたのだろう。もっとも漱石自身に啓蒙家的な側面があるので、弟子たちにしたらダブル・バインドだっただろう。僕は『こころ』に出てくるKと私の関係に、ありし日の彼と子規との関係が重なってみえる。どちらがどちらのモデルかという問題ではなく。