あじなんだより Ajinan Report vol.31

ACT教育ラボの所在地は広島県西部にある廿日市市阿品(「はつかいちし・あじな」と読みます)。「あじな」の住民になった自らを「あじなん」と名づけ、暮らしの中で気づいたこと・感じたことを報告していきます。今回は昭和の話。桜の木の下で見知らぬ人から密度の濃いお話を聞かせてもらいました。枝垂れ桜の精だったのか??

日本に戻って三度目の春を迎えようとしています。先日、近所の「あじな桜」の開花状況を確かめに行きました。この枝垂れ桜は、ソメイヨシノより一足先に咲き始めるので、一年目に見に来たときはすでに盛りをすぎていてガッカリ。でも、去年はその反省をもとにちょくちょく確認に来たおかげで満開の様子をバッチリ堪能できました。

(左は去年の満開時の「あじな桜」)

そんなわけで今年もまだ寒々とした気温の中を出かけたのですが、一分咲きにもなっておらず、つぼみがついているのがわかる程度でした。私と同じような物好きな先客がいたので声をかけてみたところ、その方もご毎年この桜を楽しみにしているとのこと。そこから話が縦横無尽に広がっていきました。

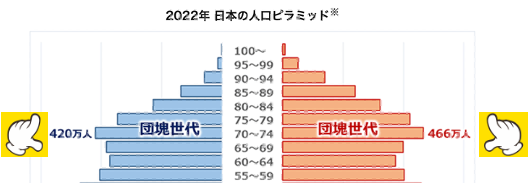

なぜそういう流れになったのか謎なのですが、彼女は昭和22年生まれだと教えてくれました。その際、人口ピラミッドの飛び出たところを両端からつまむような仕草をして、「ここ、ここなのよ。団塊のど真ん中」と。

昭和20年に戦争が終わり、外地から男性が戻ってきて一挙に子どもが生まれる、いわゆるベビーブームのピークゆえ、とにかく同級生が多かったのだそう。

「教室の後ろの壁ギリギリまで生徒が座ってるから、先生は机の間の列を最後まで歩いてきたら、そのまま回れ右をして、来た道筋を戻っていくしかなくてねえ」

女子の出生数が男子より多かった点について、今ではどう考えてもアウトな発言も。

「男子はトラックの運転手1名に対して、きみたちは荷台に乗せるたくさんの貨物だ、なんて平気で言う先生もおられたのよ」

この状況にうんざりした世代の人々は、少子化対策の必要性にピンと来なかったのではないかとさえ思えてきます(言いがかりですね、すみません)。

ほかにも阿品川で昔はうなぎがとれたとか、このあたり一帯を所有していた大地主がシイタケ栽培の事業に失敗して土地を手放した結果、今目の前にある住宅地になったとか、阿品地区の氏神の「岩神さん」はもともとこっちの岩の上に祀られていたけど昭和26年の台風でお社が壊れたのであっちに移したとか、盛りだくさんなお話を伺った後、楽しいひとときのお礼を言って別れました。

うちに戻ってカレンダーをめくると、目に飛び込んできたのは「昭和100年」の文字。昭和がぎっしり詰まった一日でした。