巻頭vol.31 2025年3月号

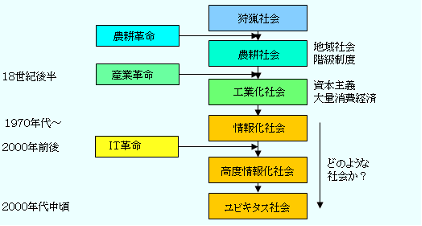

僕が大学生になった1980年に『第三の波』(A・トフラー)という本がベストセラーになりました。農業革命、産業革命というこれまであった二度の波は、人類社会の構造を根底から変えました。

トフラーにとっての「第三の波」は、情報革命による脱産業化社会のことですが、「ユビキタス社会」(時空を超えて存在すること=偏在)はインターネットによってほぼ実現していて、現在は、生命科学の波とAIの波が同時に襲来していて、それがどのような社会をもたらすのかは予測できない過渡期にあります。

先週、小論文演習クラスの生徒と「AIとカント」というテーマで話をしました。生徒たちはすでに、日常的に生成AI(特にChatGPT)を秘書的に活用しています。彼らは間違いなく「生成AI第一世代」です。この世代は、生成AIがなかった頃のことを知っています。でも、そのうち、物心ついたときには生成AIを使っていたという世代が出現します。おそらく、今は幼稚園児ぐらいの人たちがAIネイティブ世代になるでしょう。

人間は因果関係(原因―結果)によって「世界」を理解しようとしますが、AIは相関関係という別の思考法で世界を捉えます。AIネイティブ世代が大人になったとき、前AI世代の私たちはどのような存在として見えるのか、聞いてみたかったりします。

所長 大谷雅憲

日本赤十字社の「知ってて安心・一次救命処置」と題した公開講座を受けてきました。日本では町中でAEDを見かけるので、せっかくだから使い方を知っておきたいと思ったのです。約1時間で心臓マッサージのやり方とAEDの使い方を教えてもらうのですが、 その短い講習の中でも知らなかったことやまちがって思い込んでいたことがたくさんあって、“知って安心”しました。

そもそも心臓マッサージとAEDの出番はいつなのかを知らず、倒れている人を見つけたら、すぐにでも心臓マッサージを始めるのかと思っていましたが、それが大まちがい。まずは周囲を観察して救助者自身の安全確保をし(高速道路や地震直後の状況を考えると当然ですね)、それから倒れている人の全身を観察します。出血がひどい場合はそちらの手当が先決、そのまま心臓マッサージをしたら、よけい出血してしまうと聞いて、「それもそうだな」と思いましたが、具体的にことばとして聞いておかなければ通りすがりに救命処置に当たる一市民はそこまで考えがいたりません(私だけ?)。

今回参加してみて、言われてみれば当たり前でも普段気にとめていなかったことを意識できた気がします。周囲に協力を頼む声かけ練習の際、「救急車を呼んでください」と言うべきところ、119番は火事の時だしなと思って、「ヒャクトーバン(110番=警察)してくださ〜い」と叫んだのは私です。救急車を出すのは消防署だと言うことも、すっかり意識の外でした。

代表 佐々木真美