KLクナンガン 母のぼやき 第7回

地球の暮らし方B面「街で出会う国民的歌手」

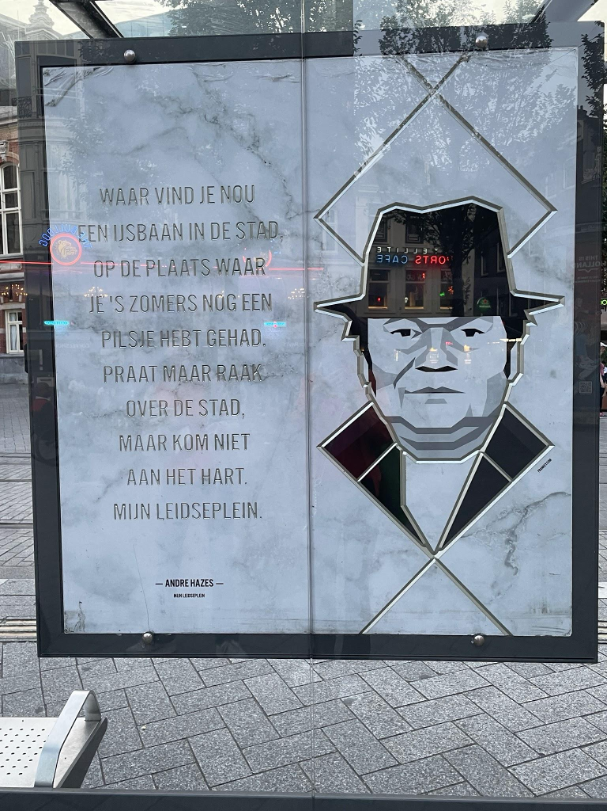

出会ってしまった、Andre Hazesに。街で見かけた彼の銅像を帰宅してからググったらアンドレ・ヘイズは70年代から2000年代まで活躍したオランダの国民的歌手でした。庶民に愛されたスターの歌声は素晴らしく、さりげなく喉が鳴っているとでも言うのかな、ああ歌が上手いとはこういうことを言うのだろうと納得しました。

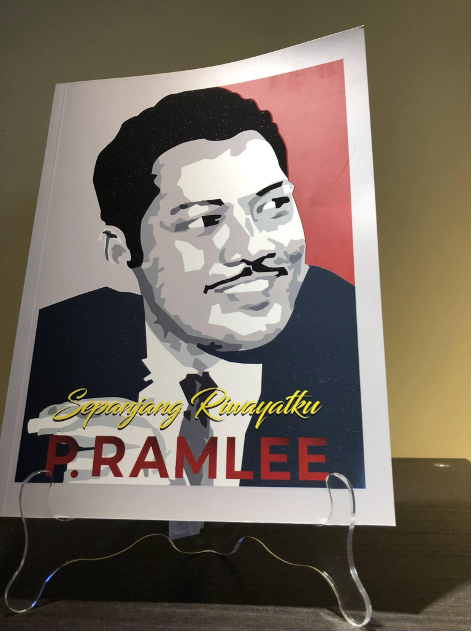

そういえばマレーシアでも激動の時代の人々を勇気づけた国民的スターの存在を街の中で見かけることがありました。70〜80年代に Sudirman というスター歌手がいたし、50〜70年代 には大スター P. Ramlee がいました。(日本で例えたら、美空ひばりとか石原裕次郎なのかな? Z世代にはちんぷんかんぷん?)

クアラルンプールにはP.ラムリーの暮らした家がぽつんと記念館となって無料で公開されていました。私は3回ほど行きましたが、いつでもほのぼのとしたイイ雰囲気の漂う記念館でした。そこにはやはりマレー系の家族連れやカップルがよく訪れていたように思います。ラムリーはマレーシア独立宣言前後のマレー半島激動の時代を生きたマルチなスターで、ローカルのテレビで放送されていた彼の古いモノクロ映画を私もみたことがあります。あの有名なツインタワーの前には 「P. ラムリー通り」と彼の名前がついた道路があるほどです。

Sudirman スディルマンは、chow kit チョウ・キット (KLの都心のど真ん中のマレー系ローカル色の強い地区)のご当地ソングと、ラマダン明けの帰省時期には今でも必ず耳にする Balik Kampong バリ・カンポンという歌が特に有名です。娘のバイト家庭教師(シーク教徒で近所のお兄ちゃんって感じだった)の話では、つい10年くらい前まではチョウ・キットはあまり治安の良くない地域だったそうな。80年代はおそらくもっとカオスだったに違いなく、そんなチョウ・キットで伝説の路上コンサートを成功させたスディルマン。娘のプロ家庭教師(中華系マレーシア人女性)の話では、当時スディルマンの人気は相当なものだったそうな。若くして亡くなってしまったけれど、今でもチョウ・キットに行けば彼に会えます。このビルの壁画の彼が伝説のスディルマンだ!

1970〜2000年の頃のオランダの暮らしは良くわからないけど、世界中が今より不便だったことは疑いようもなく、どの国でも人々ががむしゃらに生きてた時代には、大スターが誕生しやすかったのかもしれません。歌は世につれ世は歌につれかぁ。