巻頭vol.30 2025年2月号

東京都の約二倍の面積で、重さ1兆トンある巨大氷山が、南極から南アメリカ大陸の南島端にあるサウス・ジョージア島に向かって移動し始めたというニュースが話題になっています。

この氷山の名前はA23a。1986年に南極大陸から分離して、海底に引っかかっていたのが、徐々に解けて深い海へ動き出したということらしい。今後どのような動きをするのか予想がつかないそうですが、生態系に大きな影響をもたらすことは間違いがないようです。

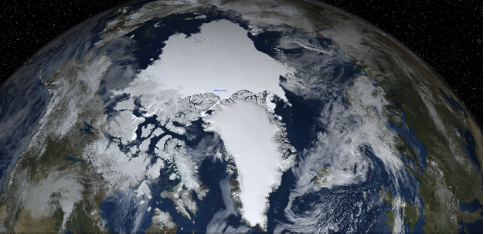

このニュースを目にしたときに、20年近く前のインター生との会話を思い出しました。そのときは、「北極の氷が解けると海面が2m上昇する」という説について、「コップの表面に浮いている氷が溶けてもコップの水が溢れないように、北極の氷も海に浮いている。だから溶けても海面は上昇しない、と理科の先生が言っていた」というものでした。それに対して、「その説明は部分的には正しいけれど、前提が間違っている。だから、全体的にも間違っている」と私はこたえました。

「北極は周囲の環境によって大きくなったり小さくなったり変化している。大陸と繋がることもある。だから、『コップの中の氷』という比喩はしっくりこない。それを差し置いても、北極の周りには北極圏といって雪と氷に覆われている陸地がある。たとえばグリーンランドという島だけでも面積は216万m2で、その81%は厚さ1500〜3000mの氷床だ。北極の氷が解けるということは、これらの氷床も当然解ける。これらも『コップの中の氷』じゃないよね。つまり前提がおかしいんだ。」

昨夜、わが家は久しぶりの鍋でした。白菜が高くてずっと我慢していました。「冬なのに白菜が買えないなんて、前提がおかしいんだ」と、思わずつぶやいてしまう今日この頃です。 所長 大谷雅憲

今月号の記事(Road to U)を書きながら、学生の頃、大人たちから「将来何がやりたいの?」とたずねられるのが苦痛だったことを思い出しました。「夢はないの? じゃあ今の勉強は何のため?」と責められている感じがしたのです。動物のお医者さんになるために獣医学部に行ったり、弁護士をめざして法学部に行ったりと、「勉強→目的」が一直線につながっていることが正しいと世間も私自身も思い込んでいたのでしょう。でも、そうではない人の方が多いことを、大人になってだいぶたった今は知っています。医学部出身のミュージシャンや経済学部出身の小説家は、夢破れた気の毒な人たちではないですし。

そもそも、子どもに「将来やりたいこと」をたずねる質問がまちがいなのだと、ある本の記述で気づかされました(『自分のミライの見つけ方(児美川孝一郎著)』)。大人の言う「やりたいこと」は職業に限定されています。「行く先々で手品を見せながら世界中を旅したい」とか、「ヤギとか牛とかニワトリを飼って自給自足で暮らしたい」なんて答えたら、「まじめに考えなさい!」と怒られそうです。でも、「◯◯になりたい」と答えたとして、その職業が果たして10年後、15年後に存在しているかどうか。反対に、今はない仕事が新しくできているかもしれません。世界手品旅行や自給自足生活にしても、20年前には考えられなかったことですが、その様子をYouTubeで配信してお金をかせぐことだって今は可能です。大人こそ常識をアップデートしていかなくてはいけませんね。 代表 佐々木真美