あじなんだより Ajinan Report vol.37

ACT教育ラボの所在地は広島県西部にある廿日市市阿品(「はつかいちし・あじな」と読みます)。「あじな」の住民になった自らを「あじなん」と名づけ、暮らしの中で気づいたこと・感じたことを報告していきます。今回は「水木しげる先生の衝撃」からの「初めての熱中症」。生きてる限り、“初めて”シリーズには事欠きませんね(泣)。

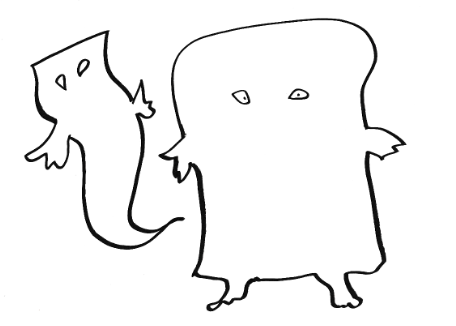

先月、鳥取に行った際に境港市にある「水木しげる記念館」を初めて訪れました。彼の出世作であり代表作でもある『ゲゲゲの鬼太郎』は妖怪の世界が舞台の漫画で、1968年にT Vアニメとなり、第6期(2018〜2020年)まで制作された、昭和から令和にまたがる超ロングセラーです。記念館では小学生ぐらいの子供とその父親らしき四十代男性がずらりと並んだ妖怪のフィギュアを前に「“のっぺらぼう”と“ぬっぺらぼう”のちがいは何か」を真剣に語り合っており、下手なことを口にすると「あのおばさん、この聖地に来てるのに何も知らないんじゃない?」と軽蔑されそうで、黙って展示物を見つめておりました。ええ、じつはその時に発覚したのですが、これまで「妖怪の中では一反木綿(いったんもめん:下図左)がいちばん好きだ」と公言してきた私が言っていたのは“ぬりかべ”(右)だったのです…。

館内に充満するマニアの熱気に少々ビビりながらも、水木ワールドを堪能しました。なかでも水木しげるが十代半ばで描いた数多くの絵が強く印象に残りました。ピカソやダリといった天才画家がそれぞれ独特な画風を確立する遙か昔の修作時代に描いたものを見ると、デッサン力・表現力がもともと並外れていたのだと納得できますが、それと同じぐらいの圧倒的な画力を感じました。

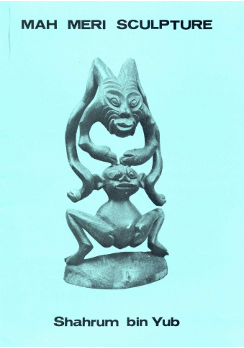

それに加えて、彼の描く妖怪はどこかで見たような気がして記憶をたどっていくと…、そう、マレーシアの国立博物館の敷地内にあるオランアスリ博物館で見た木彫にそこはかとなく似ている。水木先生(ここまでくるともう「先生」!)は戦時中にニューギニアの南方部隊に配属されていたので、そのときジャングルで何かを見たのかもしれませんね。後年、妖怪研究家として訪れたマレーシアでオランアスリに自身の描いた妖怪図鑑を見せたら、結構な割合で「これ、知ってる!」という反応があったという逸話も残っています。

(←オランアスリ博物館で販売している木彫の解説書)

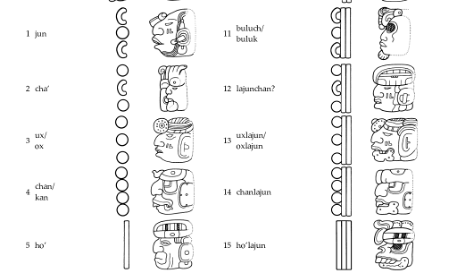

余談ですが、中央アメリカ・マヤ文明の暦(↓)を見ると、つい手塚治虫のキャラクターを想起します。こっちも似てませんかね?

記念館訪問の翌日も朝から強い日差しが照りつけていました。今日も今日とて酷暑の一日が始まったわいと、お濠端を歩き出したところ、何かがおかしい。数メートル歩いては息が切れる。ぜぇぜぇぜぇ。立ち止まったところで水辺にカモを発見。ほう、うちのあたりのカモは春先に北に戻っていったがなあと眺めていると、その手前にサギが! 「ははは、サギがカモをみてるわ」と笑いはしたものの、だんだん吐き気がしてきて頭痛、めまいへと発展。しっかり熱中症を起こしてました。妖怪オッチョコ婆とは我のことなり。(中央付近の黄色い丸内にカモがいる→)