あじなんだより Ajinan Report vol.36

ACT教育ラボの所在地は広島県西部にある廿日市市阿品(「はつかいちし・あじな」と読みます)。「あじな」の住民になった自らを「あじなん」と名づけ、暮らしの中で気づいたこと・感じたことを報告していきます。今回は、とにかく暑い2025年日本の夏。頭もオーバーヒートして思考があっちこっちに飛んでます

ここのところテレビをつけると天気の話題ばかりやっている気がします。気象庁によると最高気温が25°Cを超えたら「夏日」、30°Cで「真夏日」、35°Cで「猛暑日」だそうですが、今年は40°Cに達する都市も出てきて、やっぱり命名は「酷暑日」でしょうかね。その次は「極暑日」か「熱日」か…。想像したくない事態です。日本各地に住むマレーシア帰りの生徒たちとオンライン授業のたびに、「KLより暑いよねぇ」とぼやき合っています。

40°C超えのニュースを耳にして思い出したのは、マレーシアにいるときに受け持った小学生が以前住んでいたのがインドのチェンナイ(「チェンマイはタイでは?」と怪しんで「え、インド?」と何度も聞き返してしまった)で、現地では40°C超えの日もあったと聞いてびっくりしたことがあります。その彼が付け加えるに、「マレーシアも暑いけれど、まだしのぎやすいです」と。この”しのぎやすい”という単語チョイスに当時は「ほぉ〜なかなか雅な」と感心したものですが、近々これも死語になりそうな勢いですね。

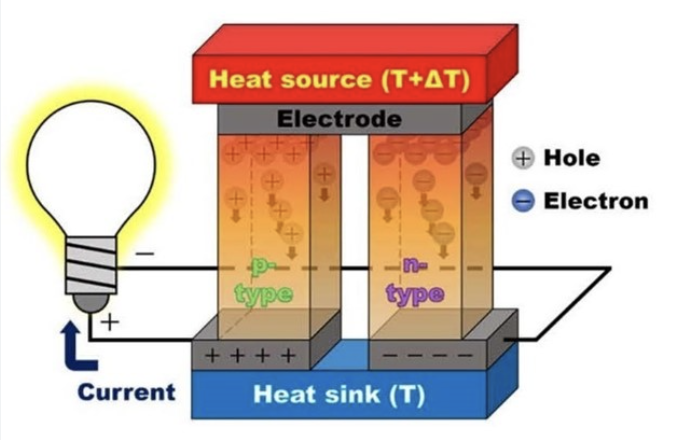

しかし暑い暑いと文句ばかり言っていても仕方がない。「ピンチにこそチャンスの芽がある」と誰の受け売りか忘れましたが、そう信じている私はこの熱気を障害物として退けるのではなく、有効活用できないのかと考えました。で、ふらふらとネット上をさまよった末に見つけましたよ、熱電発電! 熱のエネルギーを電力に変えるという発想はまさに私が求めていたそれ(「熱発電」の名称でいいんじゃないかと思いますけど)。

ワクワクしながらWikipediaなどを流し読むに、原理としてはある種の金属の両端をそれぞれ高温と低温にすると電位差が生じて電気エネルギーになるという仕組みだそうで(素人理解のため間違っているかもしれません)。ああ〜、だとすると40°C 程度の熱じゃ無理かと少々気落ちしたものの、そのままネットの海を漂い続けるとさまざまな発見がありました。日本熱電学会という組織があるとか、ヤンマー(クナンガンぼやき編でも登場。今月号はヤンマー特集ですね!)はすでに工場の廃熱を利用した熱電発電機を販売しているとか。なかでも熱電について個人が発信している「熱電交換の部屋(https://peltier.moo.jp/)」というHPはステキすぎてリンクまで貼ってしまいました。どんな人が運営しているのか気になったのですが、「ようこそ! ここは熱電研究を支援するために私が作ったものです」としか書いてない…。誰ですか、私って。

ドラえもんの繰り出す便利グッズじゃないですが、「あったらいいな」という発想は大切だと、この歳になるとよくわかります。ウン十年前、私はとても現実的な子供だったので、1970年の大阪万博に登場したテレビ電話やワイヤレスホンを鼻で笑い、あんなものが実用化するわけがないと心の底から思っていました。それが、いまは日々ケータイに情報収集から娯楽までを頼り切り、zoomで仕事をさせてもらっております。

そんなこんなで猛暑の熱電発電から迷い出た思考は、「結局、気候変動をどうにかせんとな」という地点に立ち戻り、エネルギー需要を減らす方向へと流れます。で、見つけたのが、今年4月にインドの高校生トリオが電源のいらない(塩が水に溶ける際に熱を奪う特質を利用)冷蔵庫サーマヴォルトを開発してThe Earth Prizeをもらったというニュース。これよ、これ!と身を乗り出したお調子者です。